Eid der Wahrheit und Unparteilichkeit

Hier und jetzt bekunde ich,

das lebendige Wesen hinter dem Namen, in jeder Schreibvariante:

dass ich in meiner Ausübung als Notar zu jeder Zeit unabhängig, unparteilich, neutral,

immer vollkommen und ausschließlich der höchsten Wahrheit verpflichtet bin.

Ich bin unbescholten, glaubwürdig und wurde legal unter Zeugen bestätigt.

Ich gehöre keinem Bund, keiner Loge/Gesellschaft/Verbindung und ähnlichem an.

Ich bin nicht weisungsgebunden in meiner Ausübung als Notar an Zweite oder Dritte,

ich habe keine Verträge signiert, nicht gegen Stellen vorzugehen oder diese zu schützen,

die mir übergeordnet sind bei Handlungen die der Wahrheit gegenstehen, sondern

bin dabei immer frei und ausschließlich und alleinig der objektiven Wahrheit

verbunden. Ich erfülle gewissenhaft und unparteiisch meine Amtspflicht als

Notar und mein Handeln unterliegt zu jeder Zeit der Würde und Ehre.

Ich halte meine Pflicht zur Verschwiegenheit über Informationen, die mir bei

der Ausübung meines Amtes bekannt geworden sind, jederzeit ein.

Ort, Datum, Signatur mit nasser Tinte und eigener Hand, gesiegelt ohne Bruch

– – – – – – – – –

Der Eid wird in der Gemeinschaft von Souveränen und den Lebendigen ohne fremde Personenschaft abgelegt und von ihnen bestätigt.

“Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet” (Niemand kann mehr Recht übertragen, als er selbst hat). Man nur so viele Rechte übertragen oder veräußern, wie man selbst besitzt, ist ein grundlegendes Rechtsprinzip, das in verschiedenen Rechtsordnungen anerkannt ist. Ein Staat oder ein System kann seinen Bürgern nur die Rechte gewähren oder entziehen, die ihm rechtlich zustehen und vom Volk vorher zugeteilt wurden.

Beispielsweise

Artikel 20 Abs. 2 des Grundgesetzes der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND:

“Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus”.

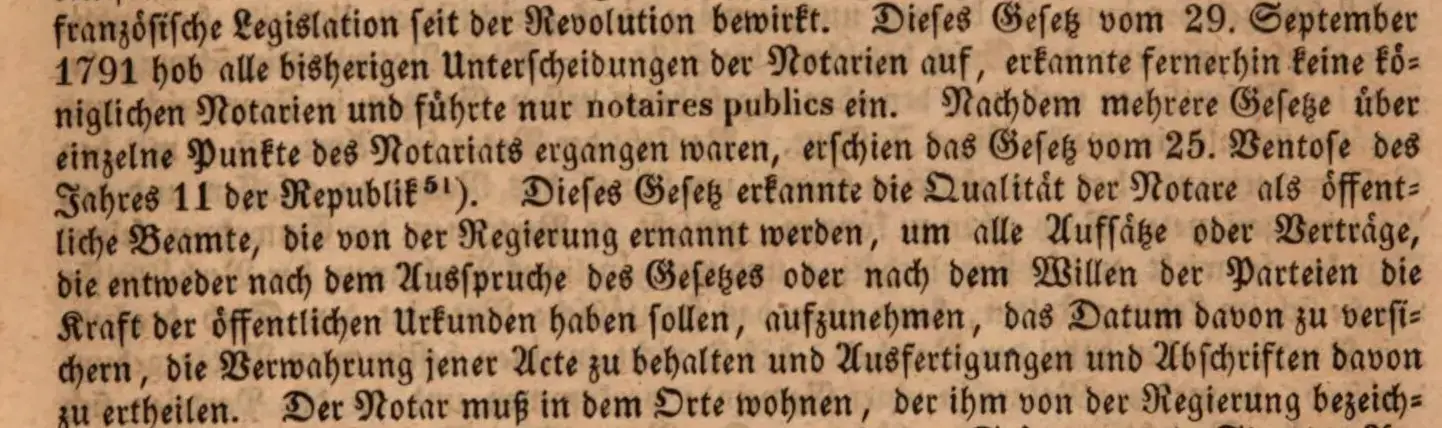

Das bedeutet, dass jede staatliche Einrichtung, einschließlich der Institution der Notare, ihre Legitimation letztlich vom Volk ableitet. Das Volk verleiht dem Staat bzw. dem System die Macht oder das Recht, Notare zu bestellen. Folglich liegt diese Macht somit ursprünglich beim Volk selbst und dann kann das Volk diese Macht delegieren – beispielsweise an staatliche Institutionen oder Vertreter.

Allerdings bedeutet dies auch, dass das Volk diese Funktion prinzipiell auch selbst ausüben könnte, da es die Quelle der Macht und Legitimation ist. Nach diesem Prinzip, dass niemand mehr Rechte delegieren kann, als er besitzt, kann das Volk auch selbst Notare stellen, ohne staatliche Delegation. Schließlich entspringt die Legitimation der Notare der ursprünglichen Macht des Volkes. Auch dieses wirkende Prinzip ist die Grundlage und die Bestätigung der Grundlage des operierenden Systems selbst, über die Befähigung des Klägers einen eigenen und unabhängigen Notar einzuberufen.

Der Verzug der 204 Stellen der Beklagten, wurde mit diesem Urteil durch das Freie Schiedsgericht Kininigen bestätigt und bindend und rechtsgültig und voll wirksam festgesetzt.

Bezugnehmend auf die wiederholt aufgetretenen Verzögerungen und den damit verbundenen Versuchen, von den Betroffenen einseitig neue Fristen oder Bedingungen zu setzen, wird zusätzlich auf die etablierten Prinzipien des deutschen und internationalen Vertragsrechts, sowie auf einschlägige Schiedssprüche und gerichtliche Entscheidungen verwiesen.

Es ist ein zentraler rechtlicher Grundsatz, sowohl im für das Gebiet der BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND verbindliche, deutsche Zivilrecht (vgl. §§ 286 ff. BGB) als auch im internationalen Vertragsrecht, dass eine Partei, die sich im Verzug befindet, keine neuen Fristen setzen oder Bedingungen einseitig ändern kann, solange der ursprüngliche Verzug nicht behoben wurde.

Die Kernpunkte dieses Grundsatzes sind:

Verzugsprinzip: Eine Partei, die in Verzug gerät, verliert das Recht, einseitige Verfahrensänderungen vorzunehmen. Stattdessen entstehen Schadensersatzansprüche zugunsten der nicht verzugsbehafteten Partei.

Kein Neustart ohne Bereinigung des Verzugs: Eine in Verzug befindliche Partei kann ohne vorherige Zustimmung der anderen Partei weder neue Fristen setzen noch bestehende Verfahrensregeln modifizieren. Ein solches Verhalten würde die Prinzipien der Vertragstreue und der Verfahrensgerechtigkeit verletzen.

Verwirkung von Rechten: Wiederholte Verzögerungen oder unentschuldigtes Fehlverhalten können zur Verwirkung von Rechten führen. Diese Verwirkung stützt sich auf die Grundsätze von Treu und Glauben (§ 242 BGB).

Die wiederholten Versuche der Stellen des operierenden Systems, permanent neue Fristen zu setzen, ohne den ursprünglichen Verzug zu bereinigen, weisen mehrere logische Fehlschlüsse auf:

Moving the Goalposts: Die wiederholte Anpassung von Bedingungen und Fristen suggeriert eine willkürliche Verschiebung der Anforderungen, um die andere Partei zu benachteiligen. Ein Beispiel hierfür wäre ein Schuldner, der trotz wiederholten Verzugs neue, immer komplexere Nachweise von der verzugsfreien Partei verlangt, wodurch die Position dieser Partei geschwächt und ihre Ressourcen unnötig belastet werden.

Non Sequitur: Es besteht kein logischer Zusammenhang zwischen dem Verzug und der Berechtigung, neue Fristen zu setzen. Dies liegt insbesondere daran, dass der Verzug der verzugsbehafteten Partei als Ausdruck eines Vertragsbruchs zu werten ist, der das Vertrauen in ihre Fähigkeit zur fristgerechten Erfüllung bereits geschwächt hat. Ein konkretes Beispiel verdeutlicht dies: Angenommen, ein Schuldner hat wiederholt Zahlungen verspätet geleistet oder gar nicht erfüllt. In einem solchen Fall würde ein Versuch, neue Fristen zu setzen, lediglich die Unsicherheit für die verzugsfreie Partei erhöhen, da diese erneut auf unzuverlässige Zusagen angewiesen wäre. Dies untergräbt sowohl die Vertragstreue als auch die Berechenbarkeit des Rechtsverkehrs.

Umkehr der Beweislast: Die verzugsfreie Partei wird aufgefordert, den Nachweis zu erbringen, dass die neuen Fristen unzulässig sind, obwohl die Beweislast rechtlich klar bei der verzugsbehafteten Partei liegt. Dies ergibt sich aus der grundlegenden Verpflichtung, dass die Partei, die in Verzug gerät, ihre eigenen Ansprüche und Handlungen zu rechtfertigen hat. Ein Beispiel: Ein Schuldner, der mehrfach Zahlungsfristen versäumt hat, kann nicht plausibel erwarten, dass die verzugsfreie Partei den Nachweis für die Unrechtmäßigkeit seiner neu angesetzten Fristen erbringt. Dies widerspricht dem Prinzip der Verfahrensgerechtigkeit und setzt die verzugsfreie Partei unzulässig unter Druck.

Zirkelschluss: Die Rechtfertigung für die neuen Fristen basiert allein auf Behauptungen der verzugsbehafteten Partei, ohne unabhängige Nachweise zu liefern. Um die Forderungen zu

legitimieren, müsste die verzugsbehaftete Partei konkrete Belege für die Angemessenheit und Notwendigkeit der neuen Fristen vorlegen. Dazu könnten beispielsweise Dokumentationen über veränderte Umstände, die den Verzug rechtfertigen oder Nachweise über die Erfüllung der ursprünglichen Verpflichtungen gehören.

Hierbei wird auf die relevanten rechtlichen Entscheidungen und Schiedssprüche des operierenden Systems selbst verwiesen:

Versäumnisentscheidungen: Schiedssprüche, die aufgrund des Versäumnisses einer Partei erlassen wurden, betonen, dass Verzug keine Grundlage bietet, einseitig neue Bedingungen zu diktieren (Beffa, 2013).

Rechtswirkung des Verzugs: Entscheidungen in Ungarn und anderen Jurisdiktionen heben hervor, dass Gleichbehandlung und Verfahrensgerechtigkeit gewahrt bleiben müssen (Bělohlávek, 2013).

Vertragsfreiheit und Fairness: Selbst bei weitreichender Vertragsfreiheit darf eine verzugsbehaftete Partei keine neuen Fristen oder Bedingungen einseitig durchsetzen (Prado, 2021).

Gemäß Thompson v. Tolmie, 2 Pet. 157 (1829) sind staatliche Handlungen ohne Zuständigkeitsnachweis null und nichtig. Dies stellt sicher, dass Eingriffe von Dritten nur erfolgen dürfen, wenn eine rechtmäßige Zuständigkeit nachgewiesen wird.

Versuche der verzugsbehafteten Partei, neue Fristen oder Bedingungen einseitig zu setzen, sind weder rechtlich legitim noch logisch konsistent, da der ursprüngliche Verzug bereits das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Partei erheblich untergraben hat.

In der Vergangenheit wurde von den säumigen Schuldnern, den Stellen des operierenden Systems, immer wieder versucht, durch neue Fristsetzungen von seinen bestehenden Verpflichtungen abzulenken und sich so der Haftung zu entziehen. Dies verletzt Prinzipien der Vertragstreue sowie der Verfahrensgerechtigkeit und widersprechen den Grundsätzen von Treu und Glauben.

Die anweisenden Stellen der Beklagten sind deswegen aufgefordert, die folgenden Punkte uneingeschränkt zu erfüllen:

Die unverzügliche Erfüllung aller ursprünglich eingegangenen Verpflichtungen ohne weitere Verzögerung.

Die Unterlassung jeglicher Versuche, einseitig neue Fristen oder Bedingungen zu setzen.

Eine schriftliche Bestätigung, dass alle zukünftigen Handlungen im Einklang mit den vertraglichen und rechtlichen Verpflichtungen stehen.

Auf das Argument zur Nichtdurchsetzung der Verzüge, durch die Beklagten und ihrer hinterstehenden Stellen auf die sogenannte „öffentliche Ordnung“, kann sich bei nachgewiesenem Betrug nicht berufen werden. Der Vorbehalt der öffentlichen Ordnung schützt fundamentale Rechtsprinzipien. Er verliert an Gültigkeit, wenn die Legitimität eines Staates auf Betrug beruht. Diese Berufung stellt dabei einen Missbrauch dieses Vorbehalts dar. Die Berufung auf öffentliche Ordnung durch eine betrügerische Institution wäre ein Widerspruch dazu. Ein Staat und seine Instanzen und deren Bevollmächtigte und Erfüllungsgehilfen, der auf Täuschung und Betrug basiert, muss seine eigene Legitimität nachweisen, bevor er sich auf öffentliche Ordnung berufen kann.

Alles, was gegen Gerechtigkeit und die unveräußerlichen Rechte der lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesen verstößt, ist nicht gültig. Der freie Wille, die unveräußerlichen Rechte und der Glaube der lebendigen, geistig sittlichen Vernunftwesen sind immer, zu jeder Zeit und ausnahmslos zu achten, respektieren, wahren und zu schützen.

Das Schiedsgerichtsurteil ist rechtskräftig und sofort zu vollstrecken.

Ende des Endurteils